|

L'intervista

a

Federica

Muzzarelli

nasce

dalla

visione e lettura di

tre

volumi sulla fotografia

realizzata

dalle donne

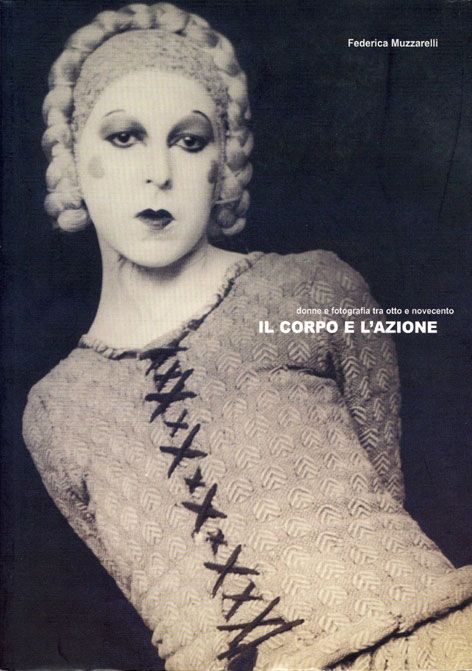

FEDERICA

MUZZARELLI

IL

CORPO E L’AZIONE

Donne

e fotografia

tra

otto e novecento

Editrice

Atlante

www.atlantelibri.com

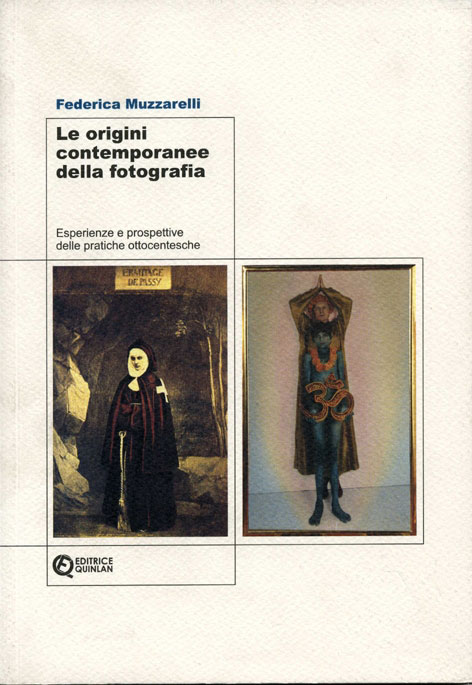

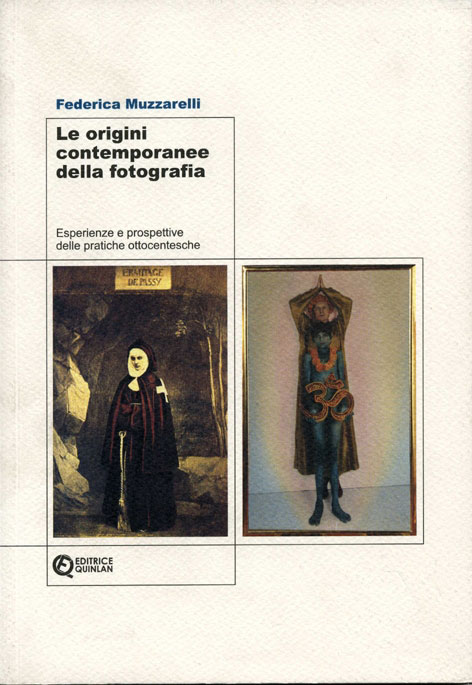

FEDERICA MUZZARELLI

Esperienze

e prospettive

delle pratiche ottocentesche

Editrice

Quinlan

www.aroundphotography.com

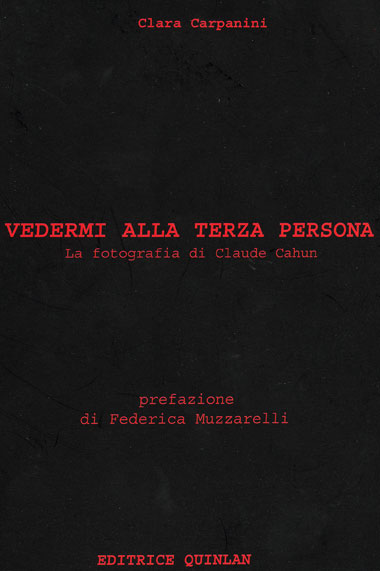

CLARA

CARPANINI

VEDERMI

ALLA TERZA PERSONA

La

fotografia di Claude Cahun

Prefazione

di Federica Muzzarelli

Editrice

Quinlan – www.aroundphotography.com

|

Teresa

Bianchi - Nel volume “il corpo e l’azione”propone il lavoro di dodici fotografe

che, nella loro produzione, si sono “ritratte” e hanno “fotografato” intimamente tutto ciò che

circondava il loro mondo, in modo crudo e creativo, a differenza della

fotografia maschile a volte più sofisticata, quale è stato l’imput sulla

scelta delle artiste, ad esempio non ha parlato di Gisèle Freund o Lotte

Jacobi, forse è in programma un altro volume.

Federica Muzzarelli - La domanda

che lei mi rivolge mi è stata fatta, e giustamente, molte volte. Sia nel

merito delle "esclusioni" sia in quello di un possibile

"secondo tempo" della pubblicazione sulle donne e la fotografia.

Le rispondo dunque separatamente. Se guardiamo al panorama della pratica

fotografica delle donne nel

periodo da me preso in esame (dalle origini alla seconda guerra mondiale

circa), molte sono le personalità e le esperienze che meriterebbero grande

attenzione e rivalutazione e che ancora oggi sono poco conosciute se non nel

ristretto campo dei gender studies. Detto questo ci sono poi donne fotografe,

come Jacobi o Freund o potremmo aggiungere Bourke-White o

Lange ecc., già

molto note che però io non approfondisco o cito solo marginalmente.

A questa doppia situazione c'è una medesima spiegazione. La mia intenzione

non era quella di pretendere di riscrivere una storia della fotografia che

includesse finalmente tutte le figure delle donne escluse, il testo non

è un'antologia né appunto una storia. è un saggio critico che propone

un punto di vista e un metodo d'analisi molto chiaro volto a sostenere che nella fotografia di alcune

donne, dalla vita anche molto particolare, si mette in azione una

dimensione concettuale dell'uso dello strumento fotografico che i

contemporanei (uomini) ancora non sono in grado di percepire.

Questo non per caso, ma in quanto la cultura, la filosofia, l'arte,

l'estetica, la società si stavano avviando ad una fase rivoluzionaria che,

seppur non completamente e con grandi difficoltà, avrebbe riportato al

centro dei dibattiti le esigenze del corpo, dell'interazione con

l'ambiente, dell'esperienza percettiva e, infine, tutte queste cose insieme,

delle donne.

Sulla seconda questione, il progettare una seconda parte del libro, le risponderei

che si potrebbe anche fare. Sarebbe però una cosa diversa proprio sulla

base della tesi sostenuta qui sopra: dagli anni delle

neoavanguardie a oggi è certo che le donne occupano nell'arte sempre più

spazi e importanza. Ma quella fase eroica, complicata e affascinante,

piena di speranze e gonfia di delusioni, quella cioè analizzata ne Il Corpo e

l'Azione, ha caratteristiche sue e irripetibili, nella sostanza e nell'ipotesi

critica che propongo.

T.B. - Nel volume “Le Origini Contemporanee

della Fotografia”, sempre realizzato da lei, ha rivisitato la storia dalle origini ai giorni nostri. Ha aperto un

“Vaso di Pandora”, tutto era già scritto o no?

F.M. - Da un punto di vista schiettamente filologico e storico certo tanto è stato

scritto sulle vicende originarie della fotografia, anche se credo che

amici come Italo Zannier dimostrino che c'è sempre ancora tanto da fare per chi indaga e studia con passione. In questo caso, della pubblicazione

"Le origini contemporanee della fotografia", la mia idea era

anzitutto fare i conti con una preparazione universitaria spezzettata che

ci obbliga a fornire agli studenti strumenti sintetici e agili. Non

piacerà, a me non piace, ma è così e ci si deve confrontare con

questo. Nel farlo però ho creduto di non scrivere un

"bignami" di storia della fotografia, ovvero semplicemente una

sintesi facilitata delle nozioni fondamentali e basta. Come è credo nelle mie

corde e evidente nei

miei contributi, ho cercato di leggere le vicende

ottocentesche con uno sguardo anche alle successive conquiste novecentesche, in modo da non fare della storia un

monumento inossidabile e incrollabile ma anzi un territorio aperto dialogicamente

alle interpretazioni successive che l'estetica ha aperto da Duchamp in poi. Perché allora non raccontare la Polaroid insieme

al dagherrotipo, la carte-de visite assieme alla photomaton di Franco

Vaccari, la Contessa di Castiglione assieme a Luigi Ontani. Senza trascurare la correttezza filologica e storica degli eventi e delle

opere ma senza nemmeno isolarli in un universo fuori dal tempo e dallo

spazio.

T.B. - Una domanda anche per la presentazione al volume di Clara Carpanini:

“Vedermi alla Terza Persona” La fotografia di Claude Cahun. Nel 1974

Roland Barthes realizza: Barthes di Roland Barthes, dove si racconta in terza persona e scrive che “L’unica passione della mia vita è stata la

paura”, "paura di essere afferrato e frainteso". Una paura che

nella Cahun non si percepisce anzi, nel testo, si “legge” una continua

“rappresentazione” del proprio travestimento. A meno che non ci troviamo

davanti allo stesso “panico” ma vissuto in modo diverso.

F.M. - Sì, in un certo senso anche Claude Cahun ha paura e usa la fotografia e

l'autoritratto come antidoto alla paura di essere afferrata. Nel suo caso

il mostro da combattere e da cui fuggire è l'omologazione, lo stereotipo, la legge uguale per tutti fissata per sempre. Cahun vuole

essere un animale libero, che può rinascere ogni giorno, senza identità

predefinite, senza genere stabilito a priori.

Per raggiungere questo stato "anarchico" e libertario Cahun trova

nella fotografia una fedele alleata.

E' lì che il suo corpo androgino, il suo look lesbo, la sua anatomia antifemminile,

il suo gusto per il travestimento trovano alimento e quotidiana conferma.

La storia e l'arte di Claude Cahun credo siano uno degli esempi più avvincenti

e affascinanti proprio di quell'arte diversa delle donne pre-sessantotto

di cui si accennava sopra.

Federica

Muzzarelli Federica

Muzzarelli

Università

di Bologna Dipartimento delle Arti Visive di Bologna

Piazzetta

G.Morandi 2

40125

Bologna

www.dav.unibo.it

www.moda.unibo.it

www.scmoda.lettere.

|

Federica

Muzzarelli

Federica

Muzzarelli